Niall Ferguson著 "Empire: How Britain Made the Modern World" [海外]

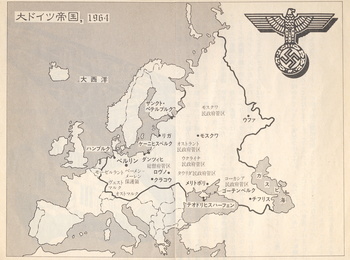

レン・デイトン "SS-GB" [海外]

ロバート・ハリス “ファーザーランド” [海外]

Simon Winchester著 "Krakatoa” サイモン・ウィンチェスター著 ”クラカトアの大噴火~世界の歴史を動かした火山~” [海外]

Abigail Tucker著 "The lion in the living room" [海外]

Christopher Clark著 "The sleepwalkers:How Europe went to war in 1914" [海外]

James Harford著 "Korolev" [海外]

ジョージ・オーウェル "1984年" [海外]

2017年4月10日の日記

ジョージ・オーウェルの "1984年" を読みました。トランプ政権の誕生で米国で再びよく読まれているようです。早川epi文庫の帯にもそう書いてありますね。

全体主義国家による国民の監視について警鐘を鳴らした本です。

刊行されたのが1948年で,タイトルは4と8を入れ替えたもの,というのは有名ですね。作者のオーウェルは刊行後,1950年には亡くなっています。遺作といってよい作品ですね。ナチス・ドイツは消滅したものの,欧州に鉄のカーテンが降り,鉄のカーテンの向こう側ではナチスさながらの全体主義体制が復活していました。

現実の1984年当時,iruchanは大学生でした。大学の生協でこの文庫本が平積みされていたのを覚えています。ただ,もとから海外文庫が好きだったのに,なぜかこの本は読みませんでした。確かに,まだソ連は存在していたし,それなりに社会主義による独裁体制の怖さ,というのは感じていましたが,日本はバブルの前駆ともいうべき好景気で,日本の未来についてもいずれ米国を追い抜く,なんて論調のマスコミの影響もあり, 自分自身の将来に対しても何ら不安を感じることはなく,この本についても遠い世界の話,と言う風にしか感じられませんでした。それに,海外文庫が好き,といってもやはり明るい,ユーモアのある話が好きで,この本に書かれているような暗い世界の話,というのはどうにも好きになれませんでした。

しかし,今は確かに,この本の帯にもあるように,暗いですね。まさしく19世紀とでも言いたいような帝国主義,独裁主義,全体主義の世の中に変容しつつあります。

それに,監視社会という面では路上,至る所に監視カメラが設置され,とうとう新幹線の車内にも監視カメラがつけられるとのこと。これじゃ,うかうかあくびすらできない感じです。

iruchanも会社では監視されている,と感じる場面が多くなりました。至る所にあるセキュリティカメラは部外者だけでなく,社員を監視しているものでしょうし,メールやweb閲覧の履歴は保存され,定期的に監視されています。うっかり,ファイルを1個でも送ったり,持ち出したりしようものなら総務から呼び出しを受け,始末書だし,それどころかメールの一言一句まで監視され,一言でも会社の名誉? を損なうような内容だと即呼び出し.....という会社になってしまいました。

本書に出てくる独裁者,Big BrotherをBig **** と固有名詞を当てはめればうちの会社と同じだな,と思いました。恐ろしい話です。

時は架空の1984年,世界はオセアニア,イースタシア,ユーラシアの3つの超大国に分割され,それぞれが全体主義で支配され,お互いに戦争を繰り広げています。

主人公が属するのは英,米を中心とするアングロ・サクソン系? と思われるオセアニア国で,英国以外の欧州はロシアが支配しているユーラシアで,中国を首領とするアジア各国はイースタシアの3国に分割された世界です。

もちろん,日本はイースタシアに属しています。何か,現実にイギリスもEUを脱退しますし,日本も将来は.....と思わせる恐ろしい世界です。

オセアニアは社会主義革命が1950年代? に起こり,以来,Big Brotherなる党首? が支配する社会となっています。そもそも,そのBig Brotherなる人物は存在するのかどうかすら不明で,声も姿も見えません。そもそも彼が生きているのかどうか,そもそも彼は人間なのか,という疑問がずっとついて回ります。

テレスクリーンなる平面TVと監視カメラを兼ねた装置が家々に設置され,政府のプロパガンダしか流していませんし,家の中の様子や声まで監視しているという恐るべき監視社会になっています。

本書は反体制派の主人公が破滅に至るまでを描いた長編です。本当に,iruchanがいる会社もそして日本の社会も実は,このような方向を向いているのではないかとゾッとした読後でした。

Michael Dobbs著 "Six months in 1945" [海外]

2016年11月7日の日記

とうとう,Michael Dobbsの "Six months in 1945" を読み終えました。なんと1年がかりでした。読んで字の通り,1945年のヤルタ会談から日本の敗北までの6ヶ月間を描いています。

Michael Dobbsは,キューバ危機の一部始終を描いた,"One minute to midnight" がとても面白かったので,読んでいました。 彼の最新作です。邦訳は白水社から "ヤルタからヒロシマへ: 終戦と冷戦の覇権争い" として出版されています。

1945年2月,アメリカのルーズヴェルト大統領がヤルタ会談に出かけるところから物語がはじまります。文字通り,戦後世界を確定した歴史的会談の始まりです。もちろん,戦後世界と言ってもそれは勝者による世界の新秩序の確立であり,戦後の冷戦を見据えてお互いの勢力範囲を定めた会議です。

地中海のマルタ島で米巡洋艦クインシーを下船したルーズヴェルト大統領はそこからクリミア半島にあるサキ空港までダグラスVC-54C大統領専用機に乗り換えて出かけます。"聖牛" (sacred cow)と名付けられた初の大統領専用機です。2年前のカサブランカ会談にはボーイングの314飛行艇で出かけたので,飛行機に乗った最初のアメリカ大統領となっていますが,これは民間機だったため,このダグラスVC-54Cが初の大統領専用機でした。なんでsacred cowなのか,わかりませんけどね....。

ヤルタの旧ロシアの宮殿リバディア・パレスで会談が始まります。ここでチャーチルが一片の紙片を渡し,米英とソ連の勢力範囲を提案し,これにスターリンが応じた,というのは有名な話ですね。ポーランドはソ連が90%,ギリシャは英国が90%,などと記されていました。 ユーゴスラビアやハンガリーは50:50で,自由選挙により国民が体制を選ぶ,と言うことになっていました。

この会議ではルーズヴェルトはアメリカの勝利を確実なものとするべく,ソ連の対日参戦を要請します。スターリンにとっては渡りに舟だったでしょう。満州自体は中国に返還することが定められていましたが,満鉄の権益と大連,旅順の国際港の管理がソ連にゆだねられることが決まっていました。日本の領土は明治時点の領土に限定され,南樺太や千島列島についてもソ連領とすることが決められました。

正直言って,主治医から1年持たないと言われ,死を予感していたルーズヴェルトが譲歩しすぎた,と思いますし,ドイツ敗北後のポーランドをはじめとするソ連衛星国の拡大を脅威に感じて,後任のトルーマンはソ連の対日参戦を避けるべく,次のポツダム会談で努力することとなります。

ヤルタからカイロを経て帰国したルーズヴェルト大統領はジョージア州ウォームスプリングスにあったリトル・ホワイトハウスと呼ばれた別荘で脳卒中のため死にます。後任は4期目の副大統領に決めたトルーマンでした。本来なら副大統領はバーンズ国務長官だったはずですが,どうもルーズヴェルトが嫌ったようです。トルーマンは取り立てて取り柄もなく,田舎者という印象だったのですが,共和党とのパイプを買われたようです。

また,トルーマンはルーズヴェルトとは4期目の80日間ほどのつきあいしかなく,話をしたことも数えるほどだったようです。もちろん,マンハッタン計画や原爆については何も知りませんでした。スチムソン陸軍長官が大統領に話をする場面も印象深いです。トルーマンは長い資料が嫌いで,もらったそれほど長くはない資料を退屈げにろくに読みもしなかったようです。

一方,ルーズヴェルトは妻のエレノアとはすでにずいぶん前から不仲で,彼女に言わせれば "彼ほど冷たい人はいない" とのことです。冷たいと言えばスターリンも同様で,彼の妻ナジェージダが拳銃自殺していたのは知りませんでした。どうもネットを見ると,スターリンが射殺した,という見方もあるのですね。また,ドイツ軍の捕虜になった次男については,スターリンはドイツ側から捕虜交換の要請があったのに拒絶し,息子は収容所から脱走を図りますが,帰国しても強制収容所行きなのを悲観し,見つけた看守に頭を撃つよう,願って自殺した,と言うのも知りませんでした。スターリンは射殺の報を聞いて満足そうにしていたそうです......。

ただ,ヤルタ会談の内容自体,過去,いろいろと本やTVの特集番組などで紹介されていて,すでに知っている内容も多く,多少,退屈でした。

俄然面白くなるのは1945年5月8日のドイツ降伏の前後からでしょう。

今まで知らなかった内容が多く,特にドイツの原爆開発については詳細を究め,非常に興味深い内容でした。

もちろん,大戦中,ドイツが原爆開発をしていた,と言うのはよく知られていますが,実態はすでに開発は断念している状況でした。理由はよくユダヤ系科学者が亡命して国内の研究者が少なかったから,と言われますが,現実には科学者はたくさんいたし,むしろ,今次大戦中には原子爆弾は完成しないと考えた指導部の方針によるものだったようです。

一方,ドイツにはハイゼンベルクが残っていました。彼をいかに捕まえるか,というのが米ソともに喫緊の課題でした。アメリカはALSOSと呼ばれた秘密チームを結成し,ハイゼンベルクの身柄確保と,ドイツ軍の原爆製造設備を接収しようとします。

ハイゼンベルクはすでにドイツ軍の崩壊がはじまり,逃亡を図った自国民を容赦なく射殺したり,英米軍機が難民を銃撃すると言う状況下で無事にALSOSの保護下に入ります。

また,彼をはじめとしてドイツの科学者たちはすでに原子炉の原型を作り,また,原子爆弾に必要な濃縮ウランもかなりの量を製造,蓄積していました。

ドイツの原子炉,というのは以前から興味があったのですが,以前,読んだ,Amir Aczelの "Uranium Wars" には残念ながら写真がありませんでした。本書にはちゃんと写真が載っていて,ちょっとびっくりしました。人が数人入って中をほじくっている写真が載っています。ちょうど直径5mくらいの円筒形の穴でした。

ドイツの原子炉はシュトゥットガルトからそれほど遠くない,スイス国境に近いハイガーロッホにあり,また,ウラン濃縮工場はベルリンの北15マイルのオラニエンブルクにあったアウアー社の巨大設備がありました。

もともと,ウラン鉱石自体はドイツで発見されているのですが,原爆が製造できるほどのものではなかったらしく,大戦中は占領下のベルギーが支配していたコンゴの鉱山から国内に運んでいました。

ALSOSは原子炉を発見し,接収します。また,シュタースフルトに残されていた1,100トンものウラン鉱石を接収します。 しかし,オラニエンブルクはソ連が占領予定の地域にありました。

アメリカはアウアーの工場を破壊することに決め,3月15日,1315機の爆撃機で空襲しました。これで破壊したはずだったのですが......。

実際は1,000トンを超える濃縮ウランをソ連軍が焼け跡から接収し,ソビエト最初の原爆を製造することとなります。

7月17日からのポツダム会談の最大の議題はポーランド問題でした。まだ戦争をしていた,日本の処理を話し合ったように我々は習いますが,実際の主題はすでにはじまっていた米ソの冷戦でした。殊に,ヤルタでの約束を反故にして東欧の共産化を強引に進めているスターリンに非難が集中しました。

驚いたことに会談前,チャーチルはポーランド解放のため,対ソ開戦を決意していました。

期日は7月1日で,そのため,自軍の帰還や独軍の武装解除を遅らせていました。しかし,将軍たちは兵力がソ連の方が2.5倍もあるため反対します。 "もはや戦争は将軍たちには任せておけない" と第1次大戦後にクレマンソーが言いましたが,このときばかりは "戦争は政治家に任せてはおけない" という状況だったわけです。しかし,チャーチルも7月の総選挙で労働党のアトリーに負けるのはご存じの通りです。もちろん,ポツダム会談もチャーチルが中座し,途中からアトリーが参加します。

さて,ポツダム会談の主要な議題はポーランド問題でした。戦時中,ロンドンには旧ポーランド政府が亡命してきており,本来ならその政権が後を継ぐべきでした。

しかし,ソ連は戦争末期に市民がナチスドイツに対して蜂起した,いわゆるワルシャワ蜂起を支援するどころか,傍観して市内の民主勢力を敵に討伐させるとともに,息のかかったルブリン委員会に政権を確立させます。帰国した亡命政権の要人たちが放り込まれたのはモスクワのルビヤンカ監獄でした。

一応,スターリンはトルーマンらの猛抗議に応じて,旧亡命政権のただ,1人,ミコライチェクだけが入閣し,まずいところを隠すための,ほんの申し訳でしかないいちじくの葉(fig leaf)の役割を果たしていました。

こういった次第なので,ほとんど日本について話し合われることはなかったようです。

また,原爆についても,トリニティサイトでの実験成功をトルーマンが会議中に極秘電報で受け取るのはよく知られていますね。チャーチルやトルーマンはこれでソ連に対してストレートフラッシュだ,と思ったようです。

ところが内情は,ソ連はすでに原爆開発のめどをつけていたし,トリニティサイトでの実験についてもロスアラモスの研究所にソ連のスパイが潜り込んでおり,実験期日までほぼ正確につかんでいました。トルーマンがしたり顔で,"わが国は尋常ならざる破壊力を持つ兵器を持つに至りました" と打ち明けたとき,実はスターリンはトルーマンがいつ打ち明けてくるか,待っていたようです。

もちろん,スターリンは原爆投下で日本が降伏してしまうと対日参戦の大義名分がなくなるため,内心焦っていたと思いますが,戦後の核軍拡にソ連が後れを取ることはないと確信していたように思います。

一方,すでに日本から非公式に特使を派遣して米英と和平の仲介をしてほしい旨,打診があったことをチャーチルとトルーマンに話をしています。

特使というのは元首相の近衛文麿のことであるのはよく皆さんご存じのことと思います。暗号を解読していたアメリカがキャッチしていなかったはずはないし,当のスターリンが会談で暴露してしまうくらいなので,日本はもはや彼らの手の内で踊らされているだけだったのですね。

1945年8月2日にポツダムを離れ,英南岸のポーツマスから米巡洋艦オーガスタに乗って帰国の途についたトルーマン大統領は6日正午前(現地時間),初めて乗艦している兵士たちと一緒に食事を取ろうと食堂に座り,ワシントンからの急電にニヤリと笑います。 "16時間前,ワシントン時間8月5日,午後7時15分,雲量1/10の空のもと,広島は爆撃された........。"

正直なところ,もっと早く降伏ができなかったのか,と悔やまれます。最近の日経で読みましたが,近年,研究者の手によって日本が終戦を本当に決意した理由は原爆ではなく,ソ連の参戦であったことが明らかになってきているようです。数十万人に及ぶ大規模の自国民の犠牲よりも,国体護持を優先していた日本政府は,ソ連の参戦で国内に共産勢力が台頭し,天皇制の維持がおぼつかなくなると考えてやむを得ず無条件降伏を選択した,ということらしいのです。 すでに数十万もの犠牲は原爆だけでなく,空襲でもその規模の犠牲が何度も出ていて,もはや多数の人命の損失に対しては無感覚になっていた,との見方には戦慄を覚えますが,残念ながら当時の日本政府の実態だったのでしょう。

歴史に "if" はつきものですが,やはり読後に感じたのは,もし,日本がもっと早く,たとえばサイパン陥落の1944年7月とか,最悪,ドイツ降伏と同時に1945年5月に降伏していたら,と言うものです。すでに,軍事的には敗北は明らかで,日本の軍人たちはアメリカにひと泡吹かせてやって少しでも有利な条件で和平を,と考えている状況だったし,政治家たちもいかに天皇制を維持するかだけを考えている状況だったわけなのですから。

広島や長崎に原爆が投下されることはなかったし,東京大空襲をはじめとしていくつもの都市で10万人規模で人命が失われることを避けられたでしょう。関東軍の武装解除は平和裏に実施され,多くの同胞は満州,中国から無事に帰国したでしょうし,朝鮮半島の分断もなかったでしょう。中国だって,共産化しなかったかもしれず,アジアは今よりずっと平和な未来が実現していたのでは,という感じがします。

また,一方,もし,チャーチルの意思どおり,連合軍とソ連軍が戦闘状態に入っていたらどうなっていたでしょうか。おそらくソ連が勝って欧州全体が共産化することになって,今ごろ世界秩序は大きく変わっていたに違いありません。 こちらは,戦慄の未来ですね。

と言う次第で,日本人必読の本,と思いました。

サム・キーン著 "スプーンと元素周期表" [海外]

2016年9月10日の日記

サム・キーンの "スプーンと元素周期表" が本屋さんの平積みになっていたので買ってきました。パラパラとめくって面白そうだったのですが,実際,久しぶりに面白くてページをめくるのがめんどうになるくらいで,英語ではこのような本のことをpage turnerと言うのですが,まさしくその通りでした。

Simon Winchesterの "Krakatoa" (邦訳:"クラカトアの大噴火" 早川書房刊2004)もそうでしたけど,非常に面白く,なによりKrakatoa同様,書いてある内容が元素の話だけにとどまらず,非常に広範囲にわたるので1冊の本を読むだけで何冊分もの知識が得られるとてもよい本でした。

メンデレーエフによる元素の周期律表の作成にはじまって,元素の発見競争や各元素ごとの性質や工業的利用についてまとめてあります。 エピソードも満載で,お堅い理科系の本を想像すると大間違いで,とても楽しめます。

やはり,92番のウラン以降の放射性元素の発見の経緯と,その応用としての原子爆弾の開発が詳しく書いてあって,とても興味深いです。残念ながら,科学の進歩と戦争への応用は切り離せないものなんだ,と言うことを実感させられます。

まずは第1次世界大戦。このところ,Tuckmanの "Guns of August"(邦訳: "8月の砲声" ちくま刊)を読んで以来,第1次世界大戦のことが気になっています。そもそも第2次世界大戦の発端は第1次世界大戦の戦後処理の誤りにあるのは明らかだと思っていますが,歴史は勝者が書くので,第1次世界大戦の勝者たちの責任については不明確なまま,放置されていると思っています。

本書でもウランは言うまでもなく,モリブデンとタングステンが戦争に絡んでいます。モリブデンについてはすでに,第1次世界大戦の開戦前にドイツはこの元素が鉄鋼の強度を高めるのに有用であることを知っていました。

ドイツ側の作戦は,例のシュリーフェンプランに基づいてベルギーを通過してフランスに攻め込むというものでしたが,途中のリエージュに12箇所の要塞が立ちふさがっていました。 ここをいかに早く沈黙させてフランスに侵入するか,と言うのがドイツ陸軍の第一の課題でした。

ここを墺スコダと独クルップが開発した巨大攻城砲で攻撃し,わずか2週間足らずですべての要塞を撃破するのですが,これらの大砲の砲身にモリブデンが使われていました。

当時,連合国側ではモリブデンの有用性には気がついておらず,また,ドイツは自国内にモリブデンを産出する鉱山がなかったため,まだ中立国だったアメリカの鉱山を非合法的手段で乗っ取ろうとします。 鉱山主はうすうすモリブデンの有用性に気がついていたので自分の権利を守ろうとしますが.....。

一方,ドリルなどの工作機械に用いられるタングステンの利用は第1次世界大戦以後のことですが,中立国だが親ナチだったポルトガルがタングステンの輸出で大もうけします。

しかし,それにしてもそもそもなんでタングステンの元素記号がWなのか.....。

ドイツ語でオオカミから派生した残忍な人という意味のWolfrumがこの金属の名前だったそうです。 なんか,この元素の使われ方を暗示しているような.....。

もちろん,第1次世界大戦と言えば毒ガスで,アンモニアの工業的量産法である,ハーバー・ボッシュ法を開発したハーバーの物語も詳しいです。妻がピストル自殺して抗議したのに毒ガスの開発をやめようとしなかったのは有名な話ですね。

もちろん,原爆の開発も詳しいです。そのほか,カドミウムや水銀による公害病についても詳しく,ちゃんとイタイイタイ病や水俣病のこともきちんと解説してあるのは日本人としてうれしいですし,日本の実態を正確に伝えて公害病を防ぐ意味でも英語で書かれた本があるのはとてもよいことだと思います。

訳は前回読んだ,ボダニスの "電気革命" はひどかったですけど,さすが海外の書籍を多数翻訳して出版している早川書房の出版になるだけあって,とてもこなれた訳で読みやすいです。

余談ですけど,iruchanは邦訳がある場合でも原則,英語の勉強をしたいので洋書を読むことにしています。値段もたいていは洋書の方が安いですしね。でも,本書は洋書の方が高いので,訳本で読みました。 それに,訳本は訳がまずくて読みにくい,と言うのも多いので....。特にこういう理科系の本は大学の先生が訳していることが多くて直訳調で読みにくいことが多いのです。Tuckmanの "8月の砲声" も訳の評判が悪いですね。幸い,iruchanは洋書で読んだので訳本は読んだことがないのですけど。